Paesaggio agrario

Già alla fine del ‘600 nel Ravennate il paesaggio agrario è caratterizzato per quasi il 50% dal sistema di coltivazione della vite, che viene fatta crescere appoggiandola a sostegni vivi (olmo, pioppo, acero), associata nello stesso campo alle colture dei cereali. I campi hanno forme rettangolari allungate, sono delimitati da fossi o scoline e percorsi da filari di alberi che sostengono le viti: doppi a cavaliere dei fossi o semplici lungo l’asse. L’unità di produzione è il podere, di dimensioni variabili e dotato di una casa colonica per la famiglia contadina che risiede e lavora nel podere.

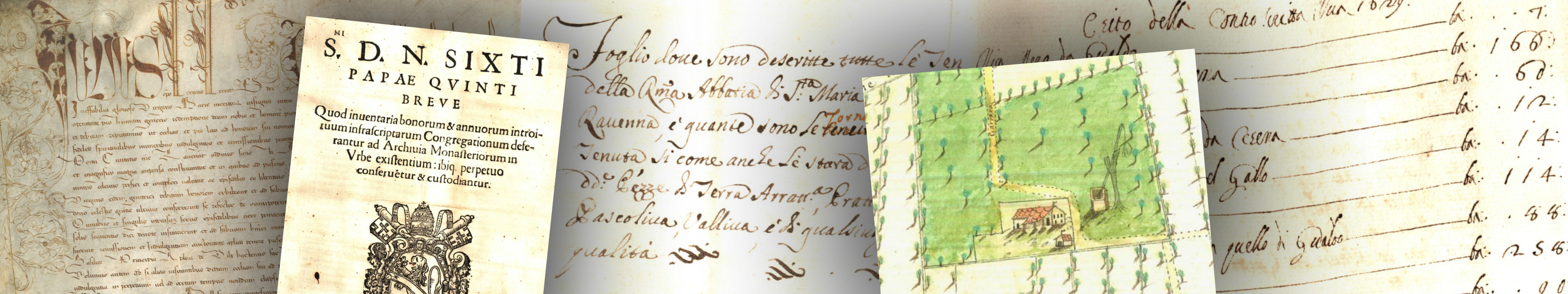

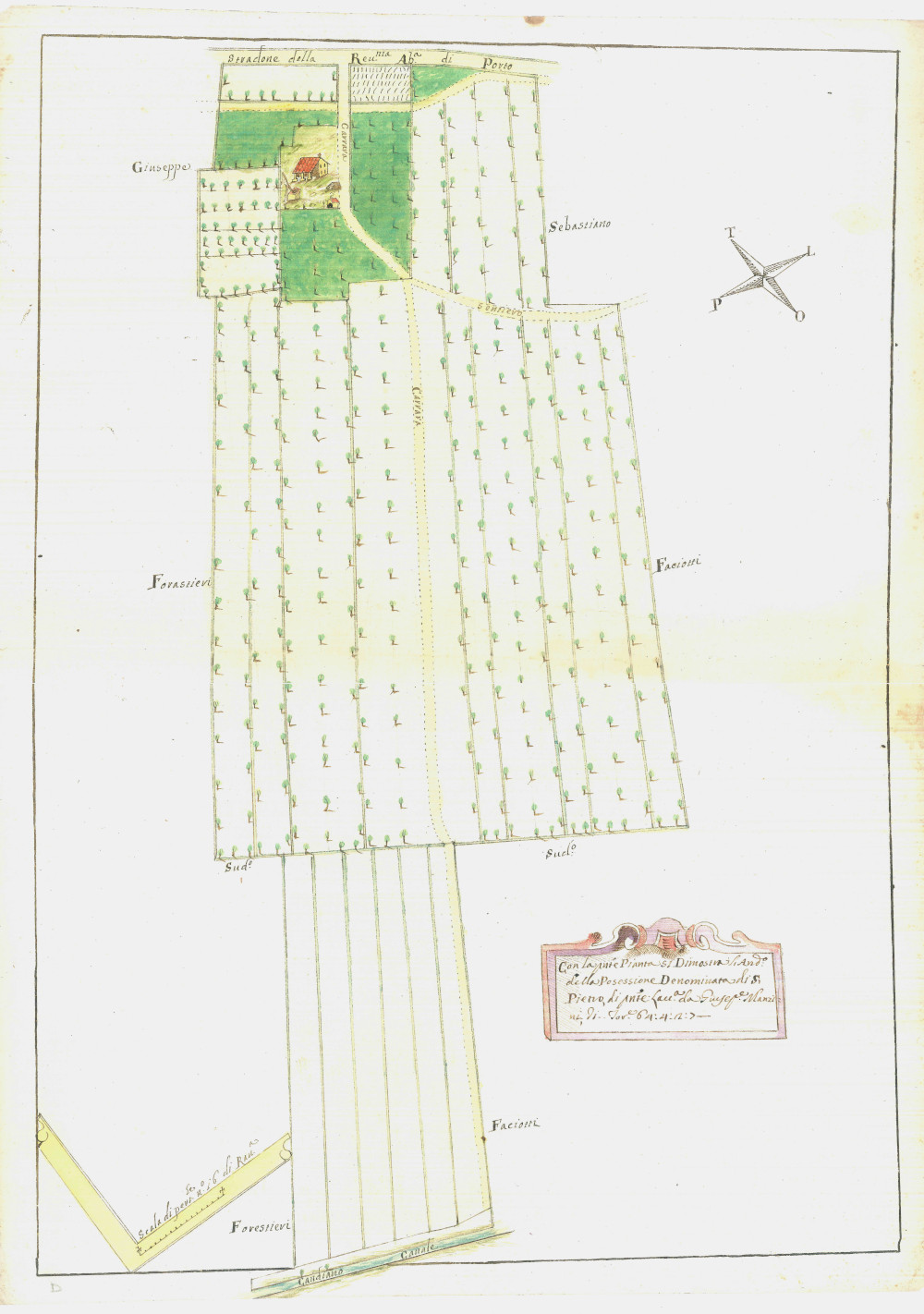

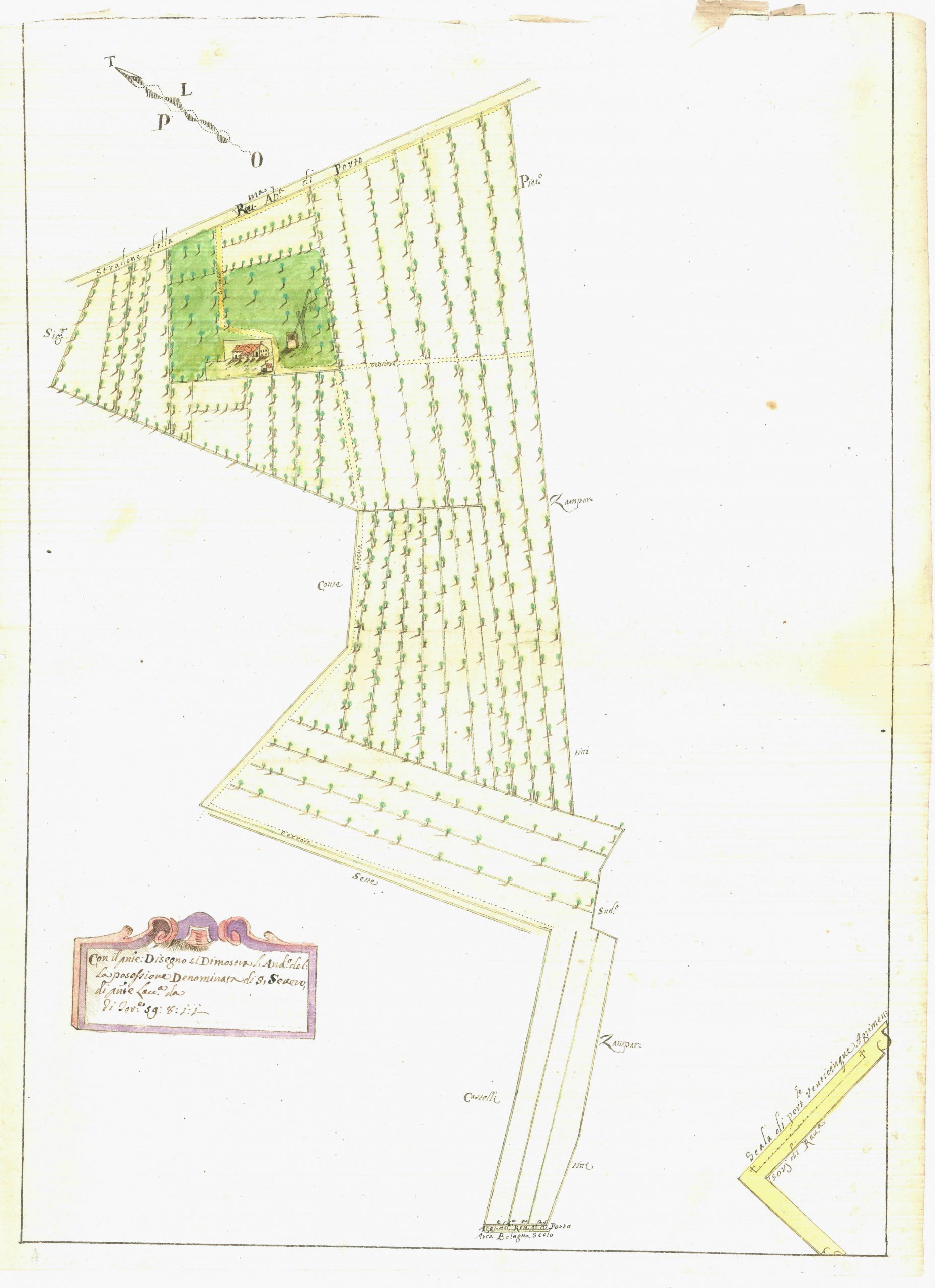

Nell’archivio della canonica di S. Maria in Porto è conservato un fascicolo in cui sono raccolte le mappe del sec. XVII delle possessioni che l’abbazia aveva a Porto Fuori, in prossimità della chiesa e del monastero. Il fascicolo si compone di 20 fogli sciolti e non numerati: in uno di essi è disegnata la pianta della chiesa e del monastero di Porto Fuori. Non vi sono indicazioni né di date né del perito che ha disegnato le mappe.

Raffigurano le unità poderali e costituiscono le tessere di un mosaico che permette lo studio di una micro area agraria: si configurano come uno spaccato di fotografia storica del paesaggio agrario. Il colore consente una definizione visiva particolarmente efficace delle singole possessioni, delineandone i diversi caratteri naturali e stimolando la percezione del paesaggio agrario: il verde per i prati, gli orti e le alberature, il giallo per le strade e le carraie, il turchino per i fossi , i canali, i fiumi. I vari poderi sono raffigurati nelle varie pezze di terra. C’è l’area con la casa, il pozzo, il forno, la capanna, il cortile, l’orto; poi sono disegnati i campi in forma allungata, delimitati dai fossi. Non è riportata la denominazione della coltivazione delle pezze di terra, ma il disegno e i colori suggeriscono se si tratta di “arativo, arativo arborato, o arativo arborato vitato”.

Il nome di ogni possessione è racchiuso in un riquadro con una cornice, che riporta anche il numero delle tornature, ed il nome del lavoratore che al momento risiede nel podere e al quale è legato da un contratto di mezzadria. Viene indicata la scala di raffronto in pertiche di Ravenna, che però non è uniforme: varia da 14 a 25. Il vettore di orientamento è uniforme: in esso si riscontrano le iniziali dei nomi dei venti: T(ramontana), O(stro), P(onente), L(evante). Le estensioni delle possessioni variano e sono misurate in tornature ravennati, pari a 3.417,66 mq.

I contratti agrari

Per giungere ad una piena economia poderale nelle zone di proprietà dell’Abbazia, nelle quali esistevano ancora grandi aree boschive, i portuensi si impegnarono, fra Quattrocento e Cinquecento, in importanti investimenti fondiari destinati all’appoderamento con impianto di viti, sistemazioni di siepi e recinzioni, e costruzione di case e stalle. L’affitto dei terreni nel Seicento era un’attività remunerativa, anche a causa della elevata domanda di terra da coltivare. In aggiunta alla rendita fondiaria i proprietari godevano del reddito dell’allevamento dato in soccida.

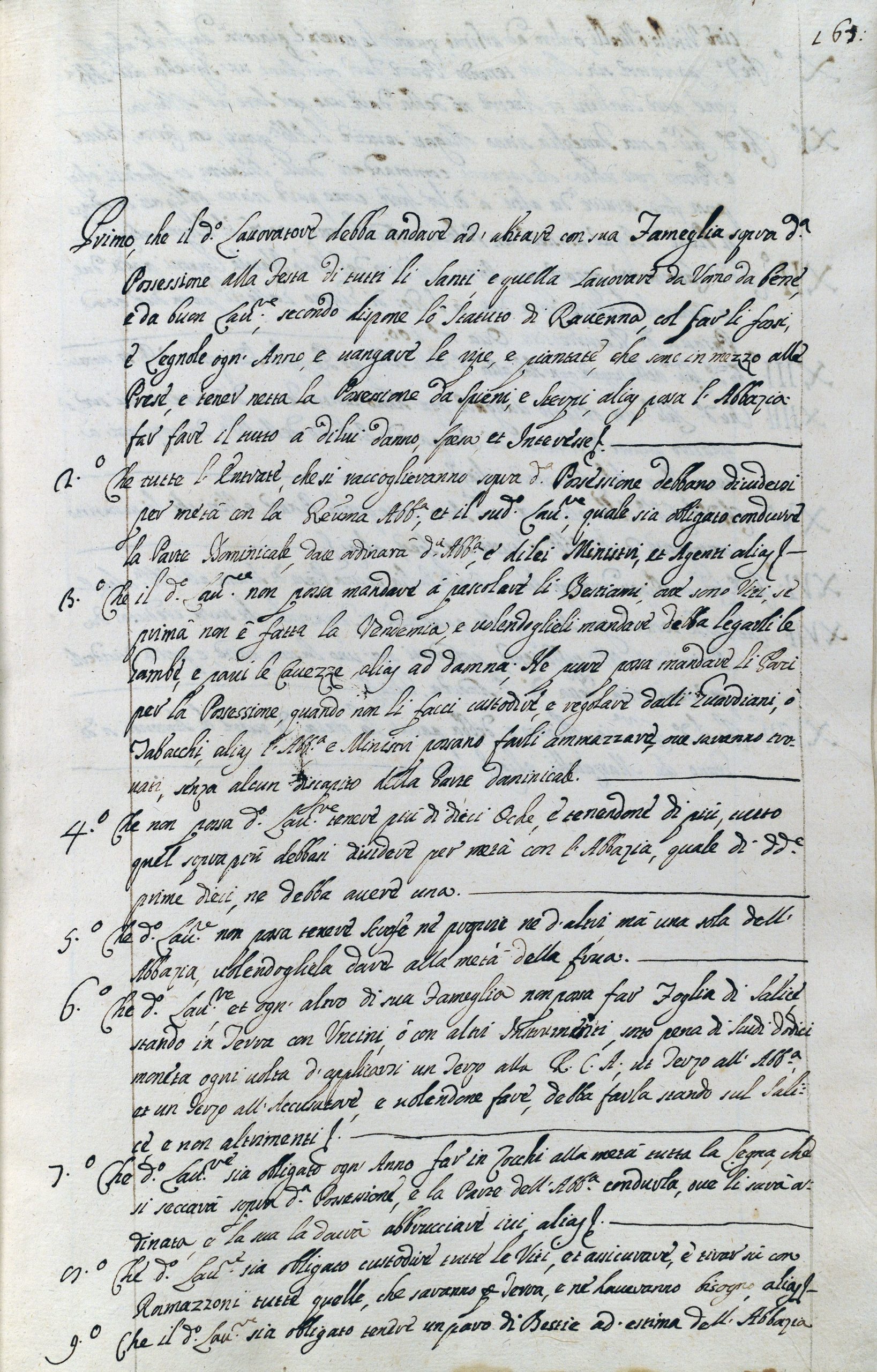

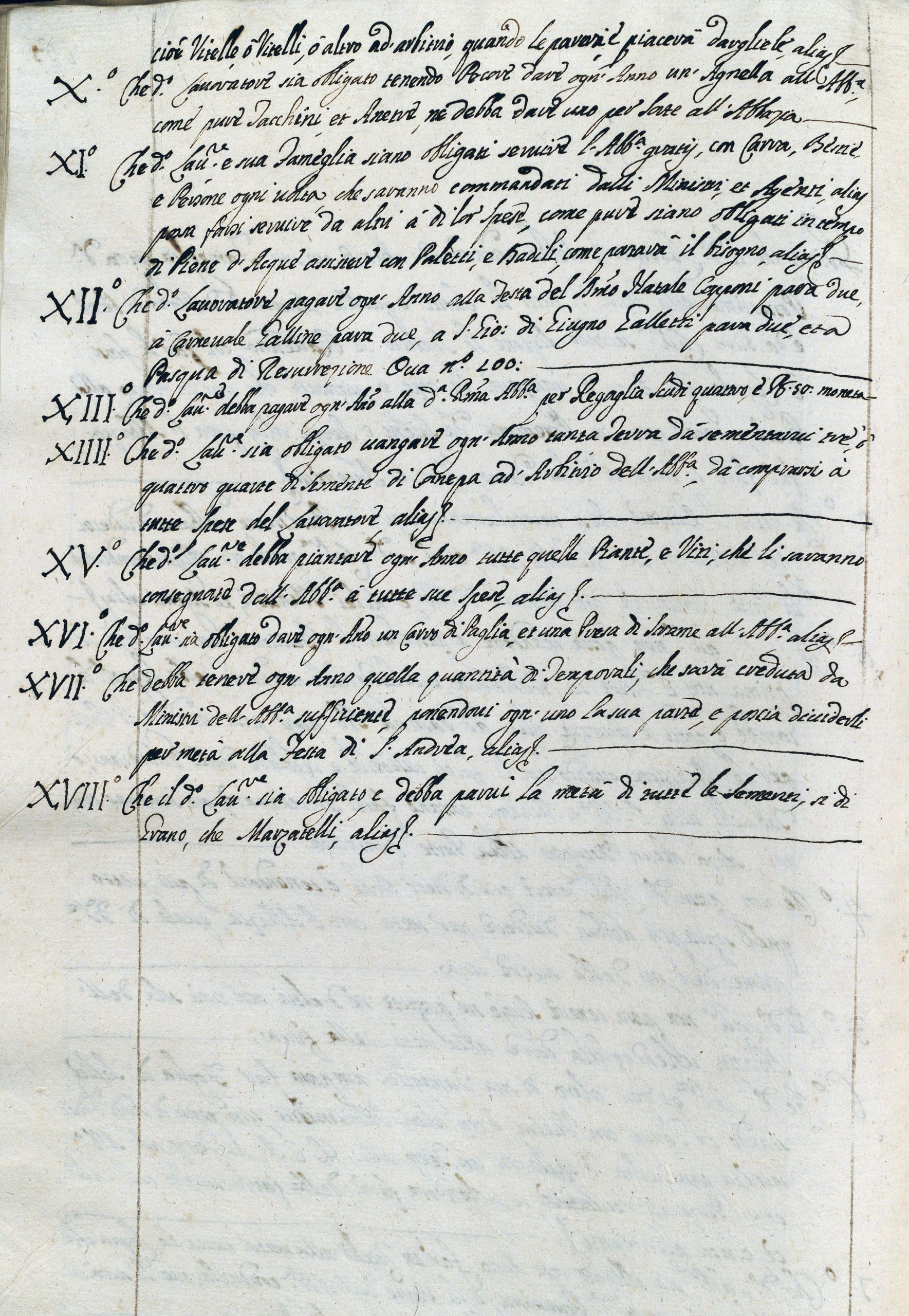

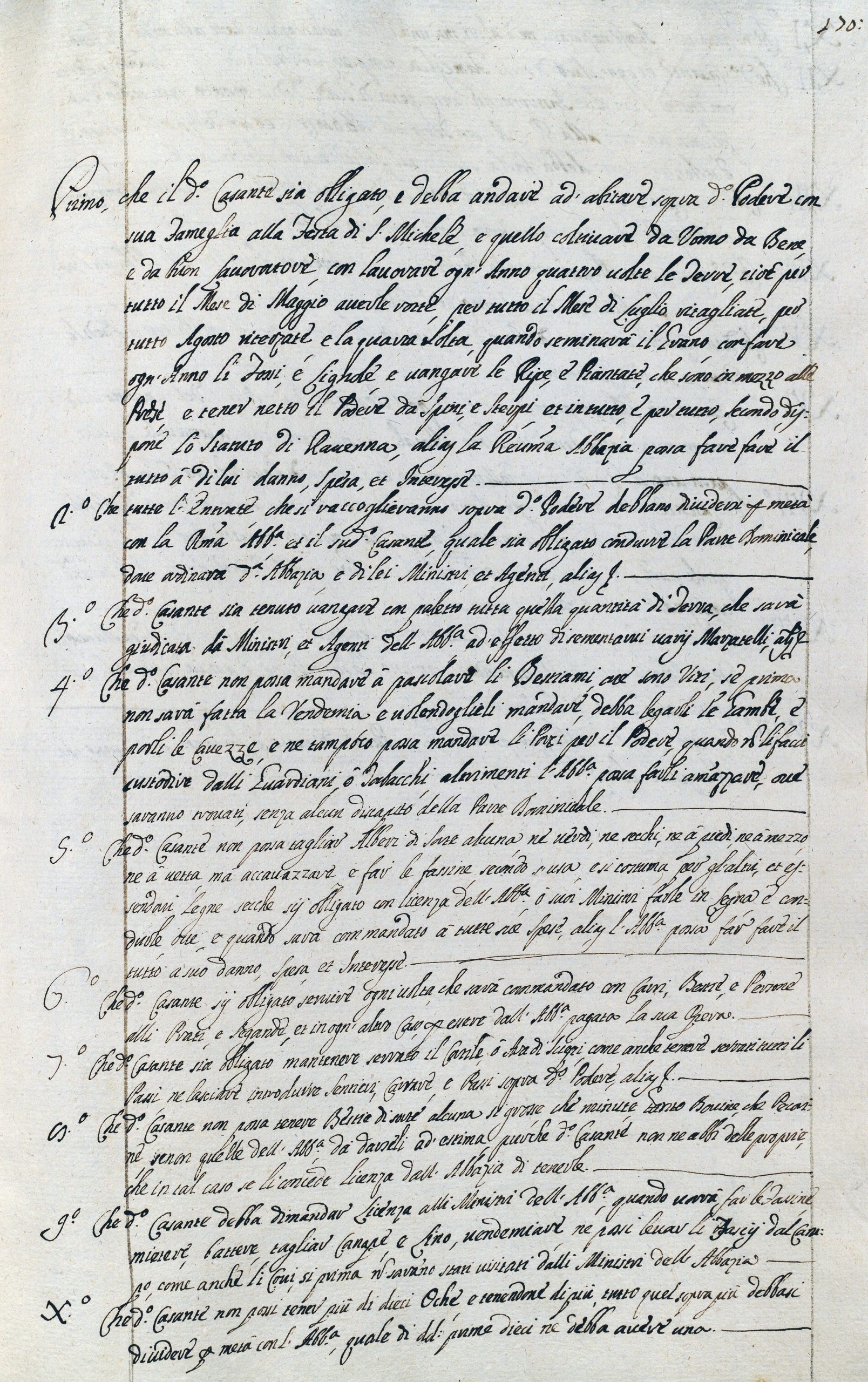

Da un antico documento dei portuensi possiamo trarre molte informazioni sulla gestione della tenuta e sul rapporto fra proprietari e conduttori. L’Istrumento dell’affitto dei beni della tenuta di Raffanara e Madrara del 1659 stabiliva le condizioni con le quali Orlando Malagola e i suoi due figli avrebbero gestito la tenuta per i nove anni successivi.

Contratto di affitto

In evidenza il canone di affitto in denaro per la tenuta di Raffanara

ASRa, Corporazioni religiose di Ravenna, Santa Maria in Porto, vol. 1209

Casanti e lavoratori

I lavoratori e i casanti erano le figure che nella tenuta si occupavano della coltivazione delle terre. I loro contratti riprendevano clausole già stabilizzate da diversi secoli; gli aspetti principali riguardavano le modalità della prestazione lavorativa, l’intensiva coltivazione del podere e i suoi miglioramenti qualitativi, la ripartizione dei prodotti e l’obbligo delle regalie e delle prestazioni gratuite d’opera. Un minuzioso calendario dei lavori agricoli cadenzava la vita, per altro molto dura, di questi nuclei familiari. La scarsa produttività della terra e quindi del loro lavoro portava spesso a forti indebitamenti, con conseguente regressione nella scala sociale, o alla necessità di arrotondare le magre entrate lavorando anche come prestatori di opere sotto lo stesso padrone.

Nei poderi che venivano dati direttamente ai lavoratori e ai casanti, l’Abbazia pretendeva una serie di obblighi e vincoli, e tratteneva la metà delle entrate. Si possono notare contestualmente delle differenze riguardanti i lavori da svolgere, le loro modalità, la quantità delle regalie e il canone d’affitto.