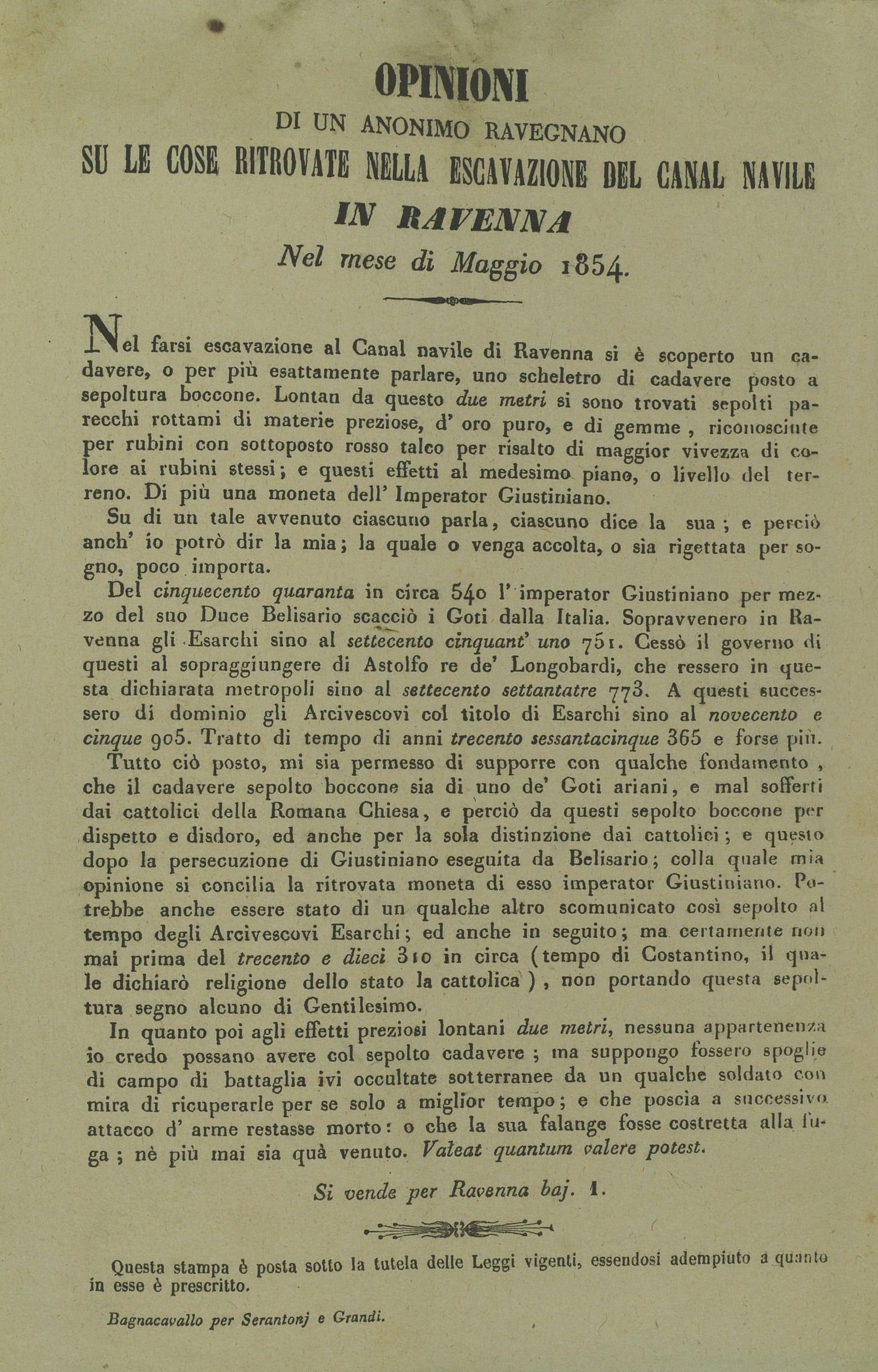

Fra cultori di archeologia e di storia antica si sviluppo subito il dibattito sulla natura e sull’antico proprietario dei frammenti. Un’opinione che si diffuse, con il sostegno dello stesso Pavirani, fu che i frammenti facessero parte della corazza di Odoracre, re degli Eruli, ucciso, secondo la leggenda, da Teodorico il Grande. I più recenti studi volgono in un’altra direzione, e l’ipotesi della corazza di Odoacre fu precocemente respinta anche da Corrado Ricci. Ma fra le varie opinioni possiamo anche leggere quella di un anonimo ravignano, il quale fa stampare un foglio in cui sostiene che i preziosi ritrovati non avevano nulla a che fare col cadavere presso il quale furono ritrovati poiché essendo questo stato “sepolto boccone” in segno di “dispetto e disidoro”, non poteva certo essere un nobile. “Su di un tale avvenuto ciascuno parla, ciascuno dice la sua; e perciò anch’io potrò dir la mia”: chi voleva documentarsi su quale fosse l’opinione dell’anonimo, doveva sborsare un baiocco.

Così riassume lo stato degli studi la dottoressa Paola Novara:

Nei mesi successivi al ritrovamento, trafugamento e parziale recupero dei frammenti d’oro rinvenuti nello scavo del nuovo braccio della Darsena urbana, effettuato nel 1854, i pochi studiosi che all’epoca contava Ravenna cominciarono a esporre le loro ipotesi riguardo l’identificazione dei preziosi oggetti. Paolo Pavirani, sacerdote alla direzione della biblioteca Classense chiamato ad assistere allo scavo, ipotizzò in un suo breve contributo pubblicato sul “Diario Sacro” del 1856, che si trattasse dei resti di una corazza e di un elmo appartenuti al re Odoacre. Antonio Tarlazzi, canonico della Metropolitana e prefetto dell’Archivio arcivescovile, seguì Pavirani, mentre Gaspare Ribuffi, in una sua nota rimasta manoscritta, accettò l’ipotesi che si trattasse di una corazza, ma ritenne di doverne spostare la realizzazione all’alto Medioevo, in quanto, a suo avviso, era appartenuta all’esarca Paolo, morto nel 728.

Trascorsero alcuni anni e attorno al 187080 una nuova generazione di studiosi, fra i quali già primeggiava Corrado Ricci, sebbene ancora molto giovane, riaffrontò lo studio dei frammenti proponendone una lettura più sfaccettata dal punto di vista scientifico. Mentre alcuni proponevano di vedervi un prodotto di manifattura bizantina e altri spostavano completamente l’orizzonte culturale in cui sarebbe stato realizzato il monile, ipotizzandone l’appartenenza a un membro della famiglia dei Da Polenta, che dominò a Ravenna nei secoli XIIIXV, Ricci avanzò alcuni dubbi. In uno dei suoi primi lavori dedicati alla storia di Ravenna, edito sotto pseudonimo sulla “Giovine Romagna” del 1877, riprendendo un suggerimento che Alessandro Cappi aveva avanzato in un contributo pubblicato nel 1856 negli “Atti dell’Accademia di belle arti”, di cui era direttore, lo studioso avvicinò le decorazioni presenti nei frammenti agli ornati visibili alla sommità del mausoleo di Teodorico e individuò i manufatti come opera di età teodoriciana. Nel corso della sua lunga carriera Ricci, che riuscì ad acquisire altre informazioni riguardo il luogo preciso del ritrovamento, rivide la sua prima interpretazione e stemperò la sua posizione nei confronti dell’ipotesi secondo la quale i pezzi fossero da riferire a una corazza e propose anche di potervi riconoscere parte di un ornamento per il capo e il collo analogo a quelli che indossano Giustiniano e Teodora nei due celebri pannelli musici della basilica di San Vitale. Dopo il trasferimento della sede del Museo dall’abbazia di Classe in Città a quella attuale, Eva Tea e Ambrogio Annoni proposero di vedere nei resti, ornamenti di vesti funerarie barbariche.

Tuttavia l’etichetta posta su quei materiali poco dopo il ritrovamento ci ha accompagnato fino alla seconda metà del XX secolo, quando, grazie allo sviluppo degli studi dedicati alla Völkerwanderung (Migrazione di popoli), sono state avanzate nuove proposte interpretative da parte di alcuni archeologi d’oltralpe, che hanno visto nei pezzi gli elementi decorativi di una sella da parata sulla base del confronto con quanto rimesso in luce in una tomba regale franca a Krefeld Gellep (nella Renania settentrionale). A partire dalla fine del VI secolo, e con maggiore frequenza dalla metà del VII secolo, non è inusuale la presenza, nei corredi tombali, di elementi appartenenti a finimenti di cavallo, soprattutto nelle sepolture dei membri della élite militare delle nuove popolazioni nomadi che erano penetrate entro i confini dell’Impero. Quanto in luce nella Darsena di città faceva parte probabilmente, dei finimenti del cavallo di un uomo di alto lignaggio dell’entourage teodoriciano.

Non conosciamo l’entità del ritrovamento originale, vale a dire quanti e quali frammenti gli operai rinvennero il pomeriggio di quel mese di marzo del 1854; sappiamo, dalle relazioni, dai disegni, dalle foto d’epoca e soprattutto dalle impronte lasciate sulla cassettina che conteneva i materiali in Museo, che dopo le indagini delle forze dell’ordine furono recuperati, accanto ad alcuni lacerti appartenenti a una medesima fascia dell’altezza di pochi centimetri, cinque pezzi di varie forme e dimensioni: due “mezze lune” lavorate a cloisonné e incastonate di almandini e paste vitree delle dimensioni di cm 25 di lunghezza e cm 8/9 di larghezza, una banda curvilinea suddivisa in sedici campi da una decorazione a filigrana, della lunghezza di cm 18. 5, un altro pezzo arcuato caratterizzato dalla medesima decorazione, della lunghezza di cm 10.5, e una placchetta a forma di triangolo a cloisonné.

Al momento non è possibile stabilire se le decorazioni fossero state realizzate da un artigiano bizantino, germanico o locale; si è anche ipotizzato che a Ravenna potesse essere stata aperta una manifattura legata alla corte.

I ladri che entrarono in museo la notte del 20 novembre 1924 per arraffare tutti i monili d’oro ritrovati nei decenni precedenti, hanno risparmiato solo pochi, piccoli frammenti: la placca triangolare e cinque pezzetti della fascetta della “corazza”, oggi esposti nella sala dedicata a Teodorico.